Interview: Arnaud Eubelen - 素材を尊重しながら現実を彫刻に転写する

まずは、ご自身の経歴と活動について教えてください。

アルノー・ウベレンといいます。33歳です。リエージュのサン=リュック美術学院とブリュッセルのラ・カンブルで工業デザインを勉強しました。学生時代には、リエージュでコレクティブを作り、巨大でユーモラスな装飾を用いた音楽パーティーを開催していました。これが現在の私の活動、特に身近な素材を使うことに大きく影響しています。装飾は機能的なものではなく、雰囲気を作り出し、時には観客を視覚的に導くものでした。そのようなアプローチを現在の仕事に取り入れ、デザインの研究と、物体の製造や起源に対するより批判的なアプローチを融合させています。

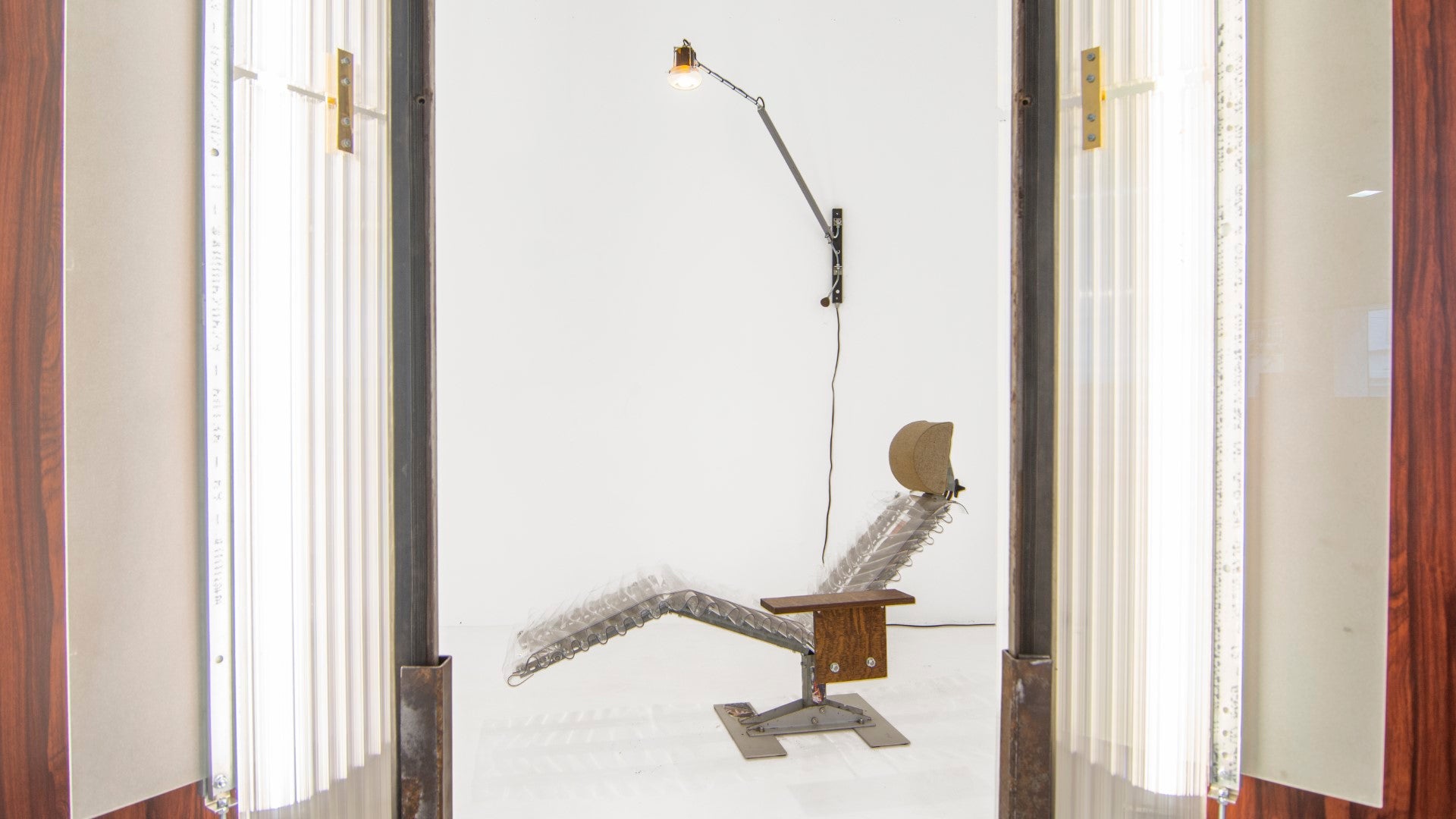

私の現在のワークショップはブリュッセルのモレンベークにあり、そこでは制作、素材や完成品の保管の場所として使っています。アーティストとしてのステータスを得られたおかげで、作品を売れなくても最低限の収入が保証されていますが、最近はおかげさまで定期的に作品を販売できています。私の作品は小さなランプから建築と対話する巨大なインスタレーションまで様々です。さまざまなスケールで働き、機能的なものと非機能的なものの両方を作ることが好きです。

いつも写真を撮っていましたが、リエージュの人々の独特な写真へのアプローチの影響を受けて、年々洗練されていきました。日常の平凡なものを撮影し、ディテールや素材の組み合わせを強調することで、それらの物体を特別なものにします。写真は私が制作する物体の最初のインスピレーション源であり、建築の詳細や街に残された人々の痕跡からよくインスピレーションを得ています。

学生時代に所属していたというコレクティブについてですが、どのように始まったのでしょうか?

コレクティブは、材料を買うお金がなかったという経済的な必要性から生まれました。そのため、無料の、しばしば劣化している材料を探しましたが、当初は美的選択ではありませんでした。振り返ると、コレクティブとして活動したおかげで、芸術的な実践を受け入れることができ他のが大きかったですね。デザインの勉強を終えた後、色々と今後どうしようか迷っていましたが、コレクティブを通じて、彫刻や装飾への興味を発見できたと思います。共同責任があったため、受け入れ安かったんだと思います。

ベルギーのリエージュ出身とおっしゃっていましたが、リエージュは中世では教会の中心地であり、その後は産業の中心となり、現在は近代化を進める活気ある文化・教育の中心となっている、非常に豊かな歴史を持つ都市です。

リエージュは、衰退する産業に深く根ざしながらも近代化している都市ですね。おかげで、グラフィティや静かな壁の発見に最適な放棄された場所がたくさんあります。忘れられた場所が強調されているような風景が、私の活動に大きく影響を与えてると思っています。街で見つけた素材を使うように促し、自然と街の鏡のようなものを作ることになりました。

さてと、本題である作品についてお聞きしたいのですが、まず、活動と作品の裏にある考え方やコンセプトを教えていただけますか?

私の作品は、日常的に街で見かけるものに大きく影響されています。街から直接素材を取り出すことは、それらの物体に新しい命を与えることで変容させる方法だと考えています。木材を伐採する林業者が森を見るように、街を素材の源と考えます。作品を通じて、物体の各層を見せ、組み立ての各段階を明らかにしようとしています。これにより、各要素が分解されているような爆発図のような新しい見せ方が生まれているかなと。大きくまとめるとしたら、私のアプローチは、ジェスチャーの自然さを保ち、組み立ての背後にある技術を隠さないことかもしれないです。

もちろん、他の影響も混ざり合っています。デザインの歴史全体、産業デザイン、家具デザインなどを含め、作るものにはいろんなリファレンスが詰まっていると思います。時には一つのオブジェクトの中に、モダニズムへのオマージュがあったり。時には、そのオブジェクトがいつ作られたのか忘れてしまうほど、ほぼ時代を超越しているように見せたり。異なる時代の素材が混ざり合った構成により、製造時期を特定するのが難しくなったり。

どのようなプロセスでデザインを進めているのかがとても気になります。体系的なものなのか、それともむしろ自発的なものなのか。例えば、いつも材料が出発点なのですか?

明確な手順は特にありませんね。時には単に機能に取り組んでいるだけです。例えば、他のデザイナーと同じように、椅子を作るのが大好きです。非常に技術的で複雑なオブジェクトでありながらも、とても象徴性があるからだと思いますが、椅子を作りたいという気持ちが出発点であることもあります。

その一方で、私のワークショップにはさまざまな素材やサイズがあるので、興味のある素材を選んで直接構成することもよくあります。もしくは、具体的なアイデアがなくても街で面白い素材を見つけたら、ワークショップに持ち帰って、数ヶ月後、考えているうちにアイデアが浮かぶこともありますね。

最近は、どちらかというと、展覧会が何かを表現するための機会を提供してくれることが多いかもしれないです。その機会を活かして、作品を通じてどのような物語を語れるのかを考えてから、すでに制作したオブジェクトを構成したり、新しいエレメントを全体に追加したりします。

なので、定義されたプロセスがないと言っていいほど、ケースバイケースに近いかもしれませんね。時には、シンプルに注文として、「このスペースにこのサイズのものが欲しい」という連絡から物事が始まることもありますしね。

先ほど「物語を語る」という表現を使われましたが、ウベレンさんの作品を見ながらそのアプローチを強く感じました。例えば、『What's Behind』では、構造要素によって明らかになった中間空間に存在感を想像するように鑑賞者は誘われている。『The Chapel』では、音に基づく身体的体験を作り出す際、礼拝に関する要素がデザインを導いたようです。このように、語りたいストーリー・感じさせたい世界観がデザインを導いているように感じますが、この側面はあなたの作品にとって重要な側面だと考えていますか?

まさにそうですね。そして、これは私が直接経験したことに関連していることがほとんどです。多くのアーティストは、若い頃に経験した家族や友人、そして時には行き過ぎた行為や後悔していることなどからインスピレーションを受けていると思います。私の作風はかなり鋭く、冷たい感じかもしれませんが、経験してきたことを詩的な方法で作品に取り入れようとしています。ある種の詩的、リリシズムな感性を持つように常に意識しています。

例えば、『The Chapel』ですが、私は実際、子供の頃からずっと教会に通っていました。父は非常に信心深く、祖父は執事、叔父は司祭だったので、教会との関係は小さい頃からあり、それらにまつわるモノ・装飾・アイコンを活かす視点は自然と持っていると思います。体験してきた雰囲気を再現しようとすることで、単にオブジェクトを生産するのではなく、ストーリーを語るものを制作しようとしています。

ご自身の活動を「工業デザイン」ではなく「彫刻」と考えられていることにインタビュー中に気づきましたが、彫刻史の中で特に興味のあるムーブメントはありますか?

アルテ・ポーヴェラにはとても魅了されています。また、ロダンのような古典的な彫刻家による、「未完」に対する姿勢も参考にしています。私にとってすべてを表す彫刻家のような1人の存在はいませんが、それらをまとめた全体を学んできた中で、工業デザイナーではなく、彫刻家・アーティストとして自分のこと考えるようになりました。

インタビューの冒頭で言及されたもう一つのポイントはユーモアです。例えば、『He Drank Us』や『Underground Party』ではそれがはっきり表現されていると思いますが、やはりユーモアは意図的に目指している特徴ですか?

意図的に取り組んでいますね。もちろん面白い作品を作ることを目指しているわけではありませんが、笑顔を引き出す要素を含めることは意識しています。私も笑うのが好きですし、第3者は面白いと感じずらい場面でも、自分自身の文脈を通じて面白がるシーンはよくあります。例えば、工事の作業員が何かをしようと頑張っていながらも、どう見てもやり方が間違っているシーンを街中で目撃すると、面白く感じてしまいますね。日常で面白い状況を捉えて、作品に再現しようとしています。『Underground Party』では、ミラーボールにそのユーモアを込めていますね。

先ほどおっしゃっていた、日常の生活で見たり、経験したことを作品に取り入れているという理念にに繋がりますね。

まさにそうですね。テキストや概念的な文章で表現したことはまだありませんが、現実の転写が私の作品の考え方の大きな部分を占めています。実は、素材レベルでも現実に近いところにいたいと考えています。拾った床板を生かすのであれば、歩くことと関係のないものを作るために使いませんですし、見つけた窓ガラスを使う場合、必ず縦向きにします。素材の元の機能を尊重しながら、その層を解体して新しいものを作るという、ある種のロジックが私の作品にはあると思います。

デザインと制作を両方を自ら手がけているてんもウベレンさんの作品のもう一つの大きな特徴だと考えていますが、両方を手がけることはやはり重視されているのですか?

制作している作品を作るにはそのやり方が必要不可欠だと考えています。コンセプトから素材選び、技法、組み立てまで、すべての制作段階にを認識する必要があるかなと。「DIY」という考え方を採用している中で、シンプルなDIYというよりかは、ほとんど産業レベルなとても高い質のDIYに近い考え方な気がします。いずれにせよ、私はそのような働き方がとても好きです。

序盤に少し触れましたが、コレクティブの活動はとても楽しかったですが、最終的には常に妥協が必要でした。制作物の中に各メンバーの意思が投影されていることが必要であり、ある時点で私はもっと一人で実験したいと思うようになりました。それもあり、ブリュッセルに移住しました。一人で働くことで、他人を待たずに進めることができますし、物事をシンプルにでき、そのような環境から生まれるオブジェクトの美しさに興味があります。例えば、私の作品には溶接が全くないです。何かが乾いたり硬くなったりするのを待つことを意図的に避けているのです。早く結果見たいので、自発的・直接的に動けるように常にしています。

『Stèle-Antwerpen』や『What’s behind』に、日本語の文字が印刷されたいるプリントを使われていることに気づきましたが、日本に元から興味があるのですか?

実は、まだ日本に行ったことがありませんが、とても行ってみたい場所です。好奇心のきっかけとなったのは、修士論文ですね。日本の伝統的な建築では、外から中、中から外への移行を重視していることが興味深く思い、玄関の敷居について論文を書いたのです。

それと別で、とても影響を受けた建築家やデザイナーに日本人が多いですね。例えばですが、坂茂、倉俣史朗、そしてもちろん安藤忠雄。

その他には、昔、アントワープでレジデンスをしていたのですが、日本人が営んでいるダイヤモンドを販売している店舗がたくさんある地区を散歩するのが好きでした。ベルギーで日本語を見るのが珍しくて、斬新で好きでした。

『Stèle-Antwerpen』と『What’s behind』に使っているプリントは実は同じ写真です。回収した要素を使って彫刻を毎年進化させています。

音楽に関しては、かなり幅広くいろんなジャンルを聴いていると思います。Mobb DeepからBanco de Gaiaまで、Autechre、John Coltrane、Sade、Isaac Hayes、Jorge Benはもちろん、Mylène Farmer や Cocteau Twinsも聴きます!

現在最終段階にある新作について少しだけ教えてもらえますか?

ブリュッセルのギャラリー・SUPER DAKOTAで展覧会を開催する予定です。日常的に見かけるモノをモチーフにすることが展示会のコンセプトなのですが、私は錆びた金属製の車をモチーフにしながらも、躯体、ハンドル、エンジン、ドアなどを省略した「車」を制作する予定です。サウンドシステム付きのシートが2つあり、車なしで車の中で音楽を聴いている感覚を再現したいと思ってます。

また、ブリュッセルの国立劇場ともプロジェクトを進めています。何年も保管されていた舞台セットから発光する彫刻を作る予定です。照明器具とししても機能する彫刻を目指して、制作を進めています。